粟田大燈呂の歴史

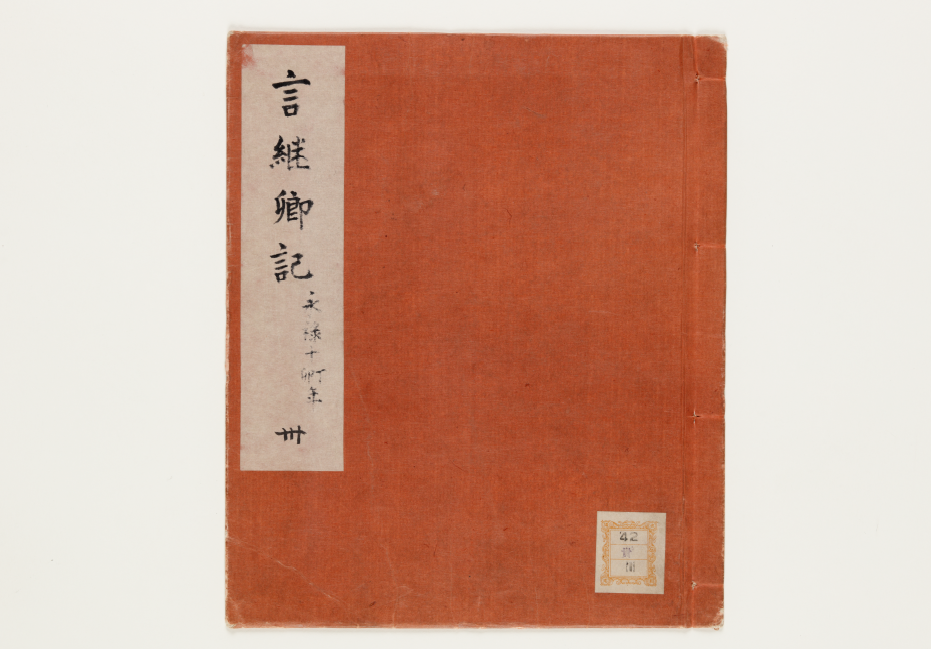

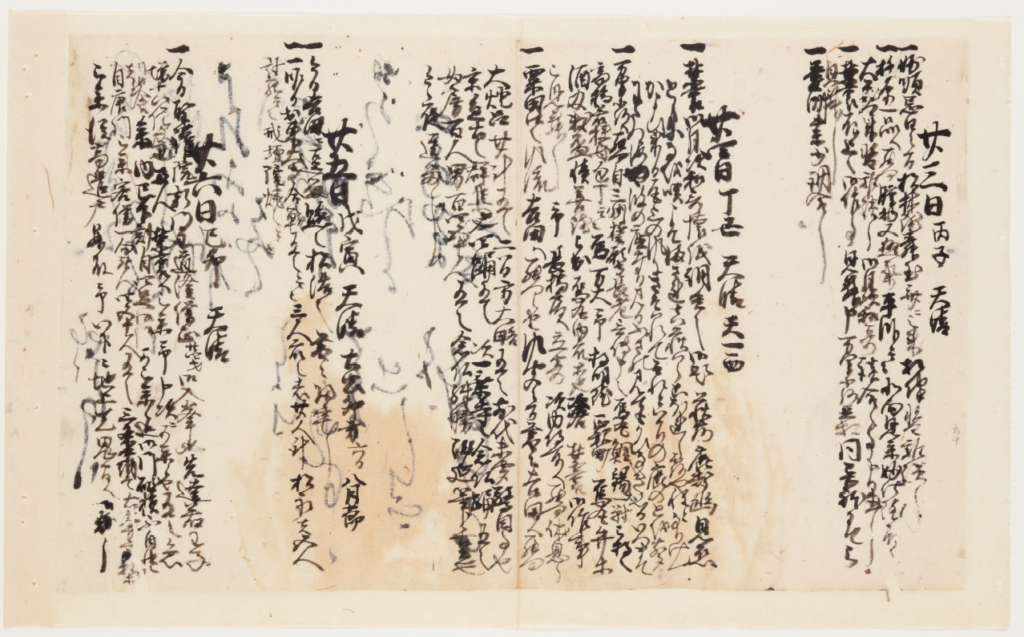

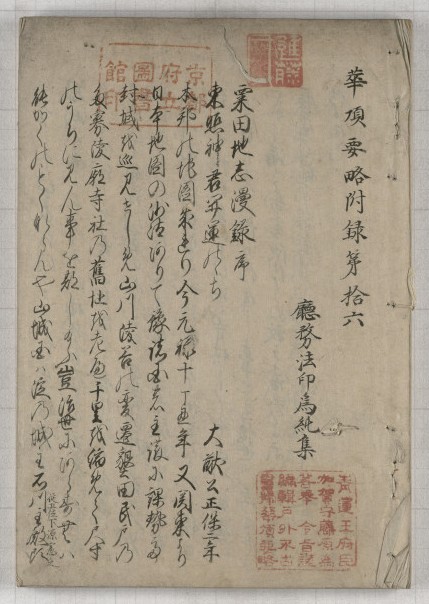

『言継卿記』や『華頂要略』、残された大燈呂の記録

その昔、戦国時代の公卿であった山科言継卿が書き留めた日記『言継卿記』の永禄十年(1567)七月二十四日にこう記されています。「粟田口の風流が吉田へ向かうということを聞きましたので、夕方に吉田へ向かいました。大きな灯呂が二十あり、その大きさはおよそ二間(3.6m)四方もあり、前代未聞のことで大変驚いた。」(粟田神社口語訳)。また、江戸時代の青蓮院の文書『華頂要略』の「夜渡り神事」の下りには、「燈籠をともして、神輿に先行すること数百」とあります。しかし、大勢の見物人が殺到し事故が起きてしまったため、江戸時代の天保3年(1832年)頃に「れいけん」の祭とともに大燈呂も途絶えたといわれています。この灯篭の姿形は絵図などが残っていないため詳細には分かりませんが、かつてお公卿さんや町衆を驚かせた大燈呂が再びこの時代の人々を魅了し粟田祭を盛り上げています。

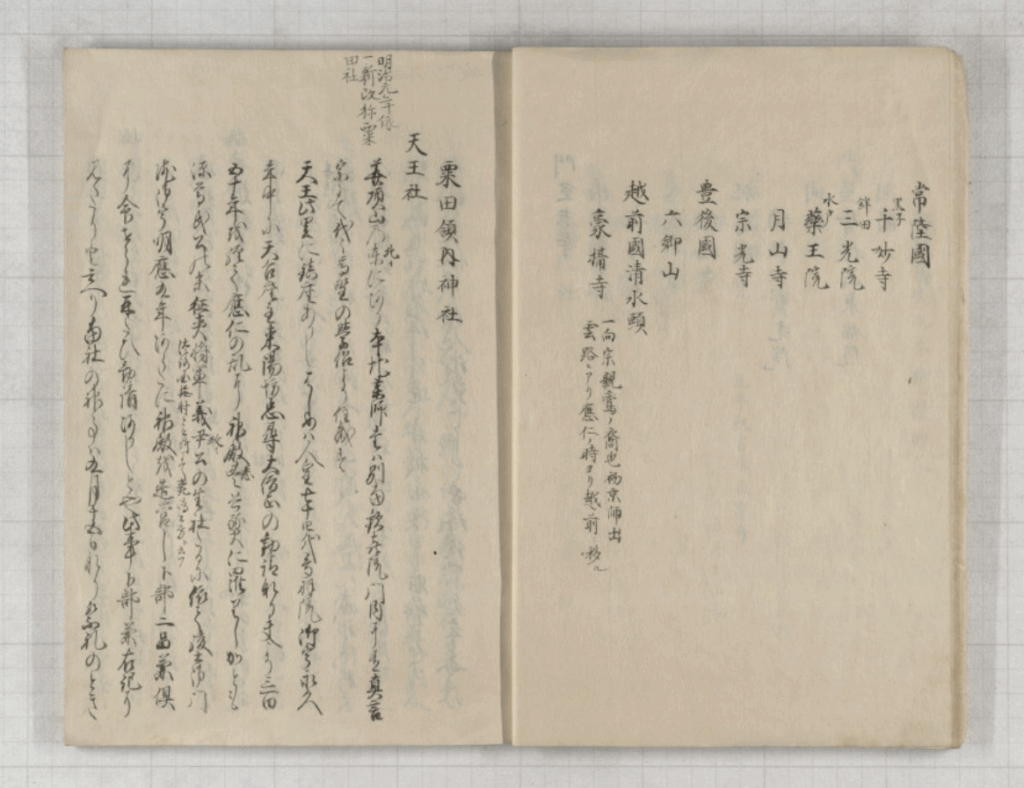

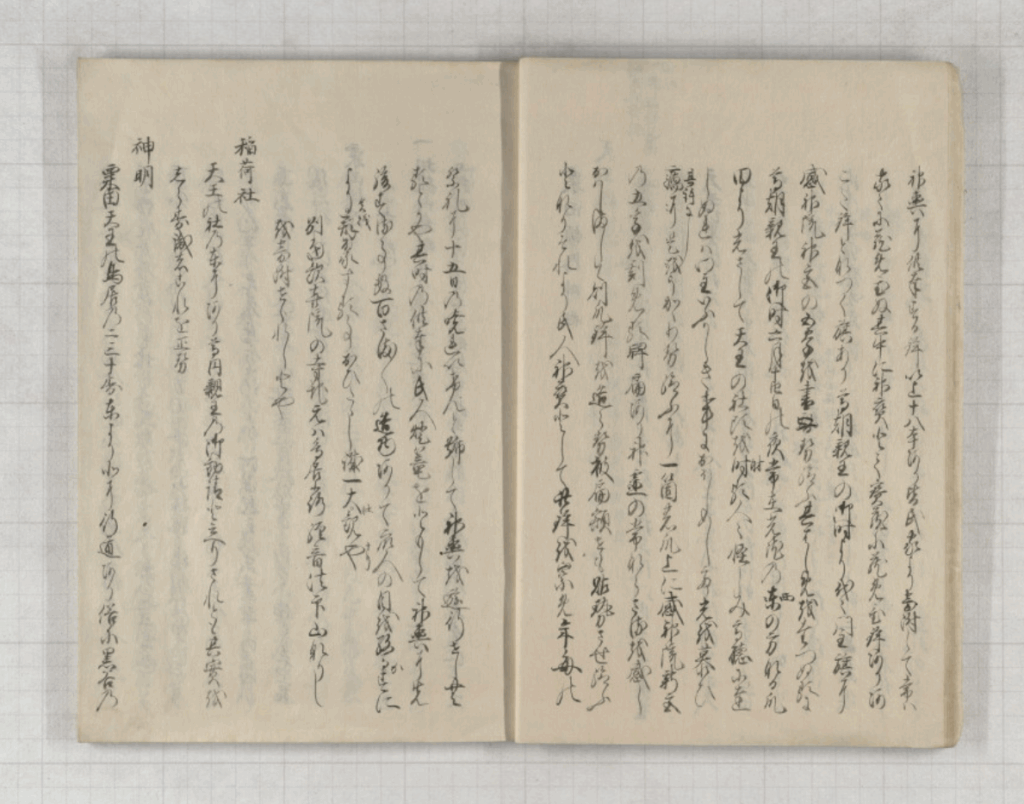

『言継卿記』(重要文化財) 所蔵:東京大学史料編纂所

『華頂要略 附録』京都府立京都学・歴彩館歴史資料アーカイブ 分冊番号:15 コマ番号:1,18,19 より

青森ねぶたとの関係

粟田大燈呂のはじまりがねぶたより前であったことや、東北には奥州藤原氏や平氏など京都から移り住んだ人たちがいたことから、そうした人たちが都を懐かしんで始めたのではないかという説があります。

地域と大学の連携

大燈呂復活のきっかけは新聞記事

江戸時代の天保3年(1832年)頃に途絶えて幻となってしまった大燈呂をなんとか復活したいと気持ちが高まっていた矢先に、現大燈呂実行委員会会長が見つけた京都新聞の記事が復活のきっかけでした。京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)の学生が授業の一環で製作した、白いねぶたのようなかたちの作品とともに、「これを京都で引っ張って歩きたい」というコメントに目が留まりました。すぐさま大学に電話を入れたところ、教授たちと意気投合し、大燈呂復活に向けての実行委員会が発足しました。そして平成20年(2008年)に復活しました。

大学が授業の一環として取り組む「粟田大燈呂プロジェクト」

京都芸術大学が約半年間をかけて取り組む「粟田大燈呂プロジェクト」は、祭の成り立ちや歴史を学び、フィールドワークを通して粟田神社や地域のリサーチを重ねるところから始まります。それらの情報をもとに毎年どのような大燈呂を制作するかを検討、選ばれた2、3基程度が実際に制作され巡行します。当日は学生と実行委員が協力し大燈呂の安全な巡行に努めます。この地域の歴史と文化を後世に守り伝えていくために、地域と大学が連携して取り組んでいます。