- 4月頃フィールドワーク

粟田神社や周辺地域にて京都芸術大学の学生と実行委員会でフィールドワークを行い、祭や地域の歴史への理解を深めます。そこで得た肌感覚を元にその年に製作する大燈呂の構想を学生たちが練り上げます。

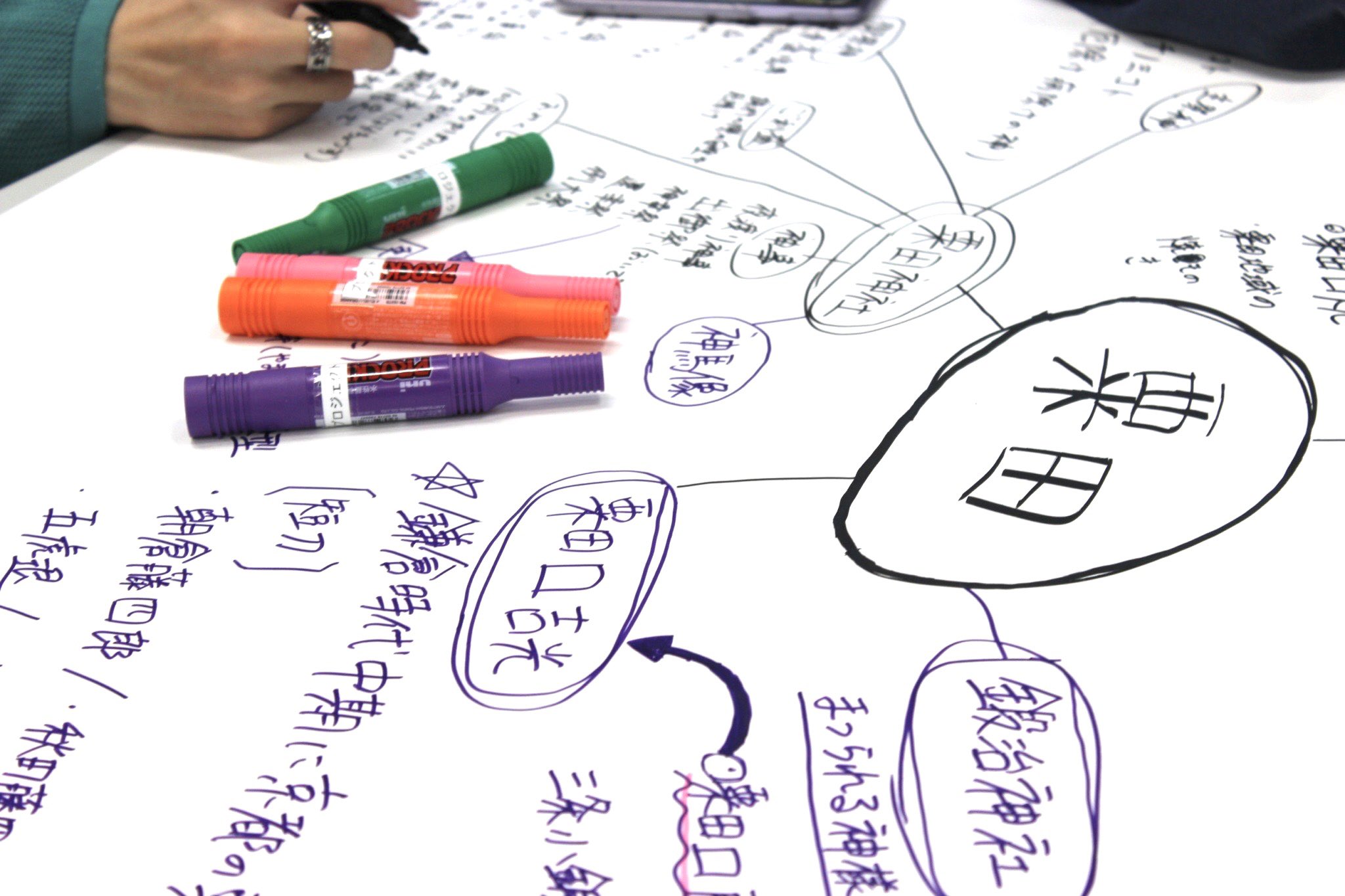

- 5月頃デザイン案作成

フィールドワークを終え、学生たちがモチーフを決めてデザイン案を練り上げます。

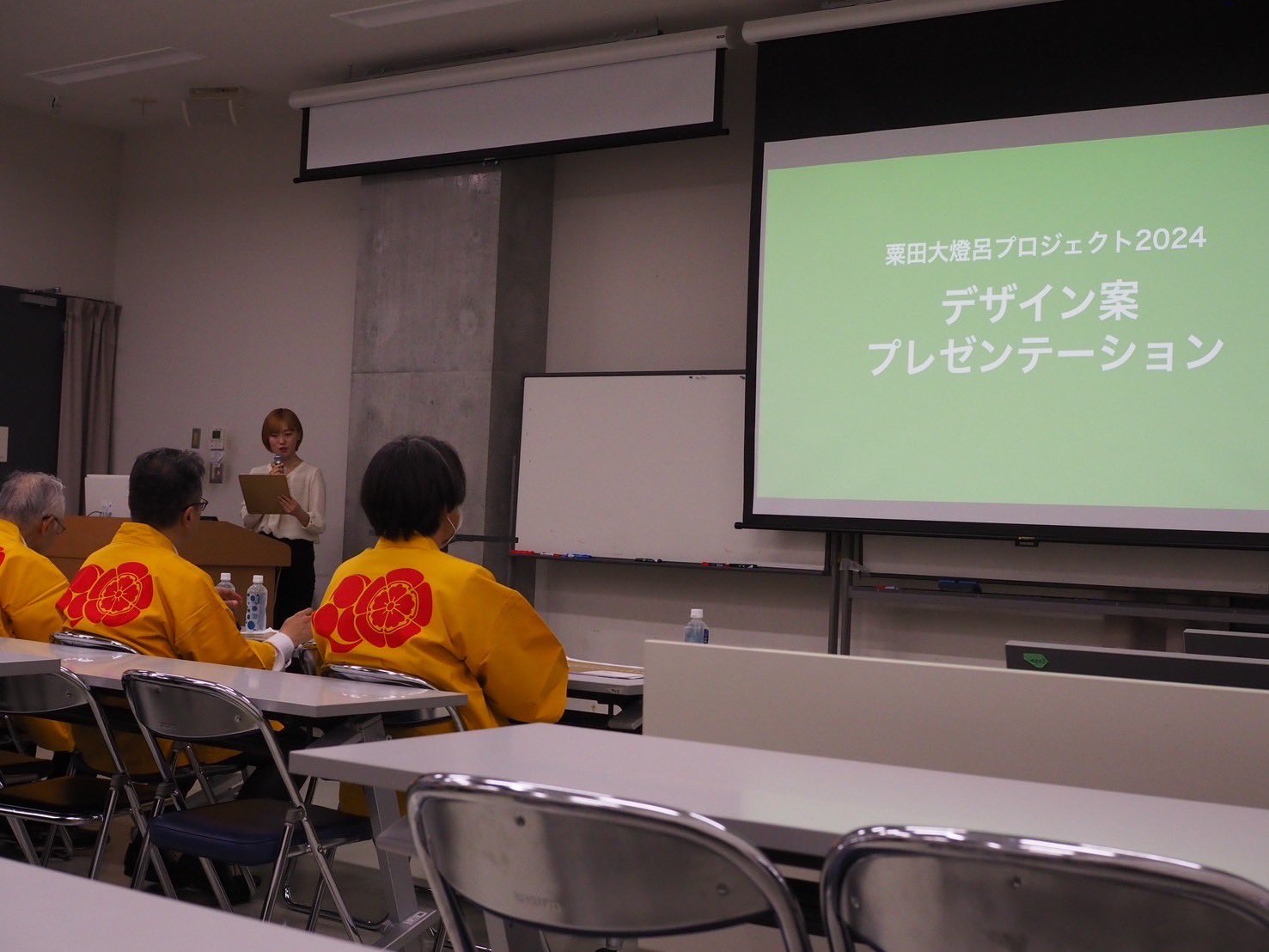

- 6月頃プレゼンテーション・製作作品決定

京都芸術大学にて、学生たちが考えた作品を神社側にプレゼンテーションします。複数のデザイン案の中からその年に製作する大燈呂3基程度が決定します。

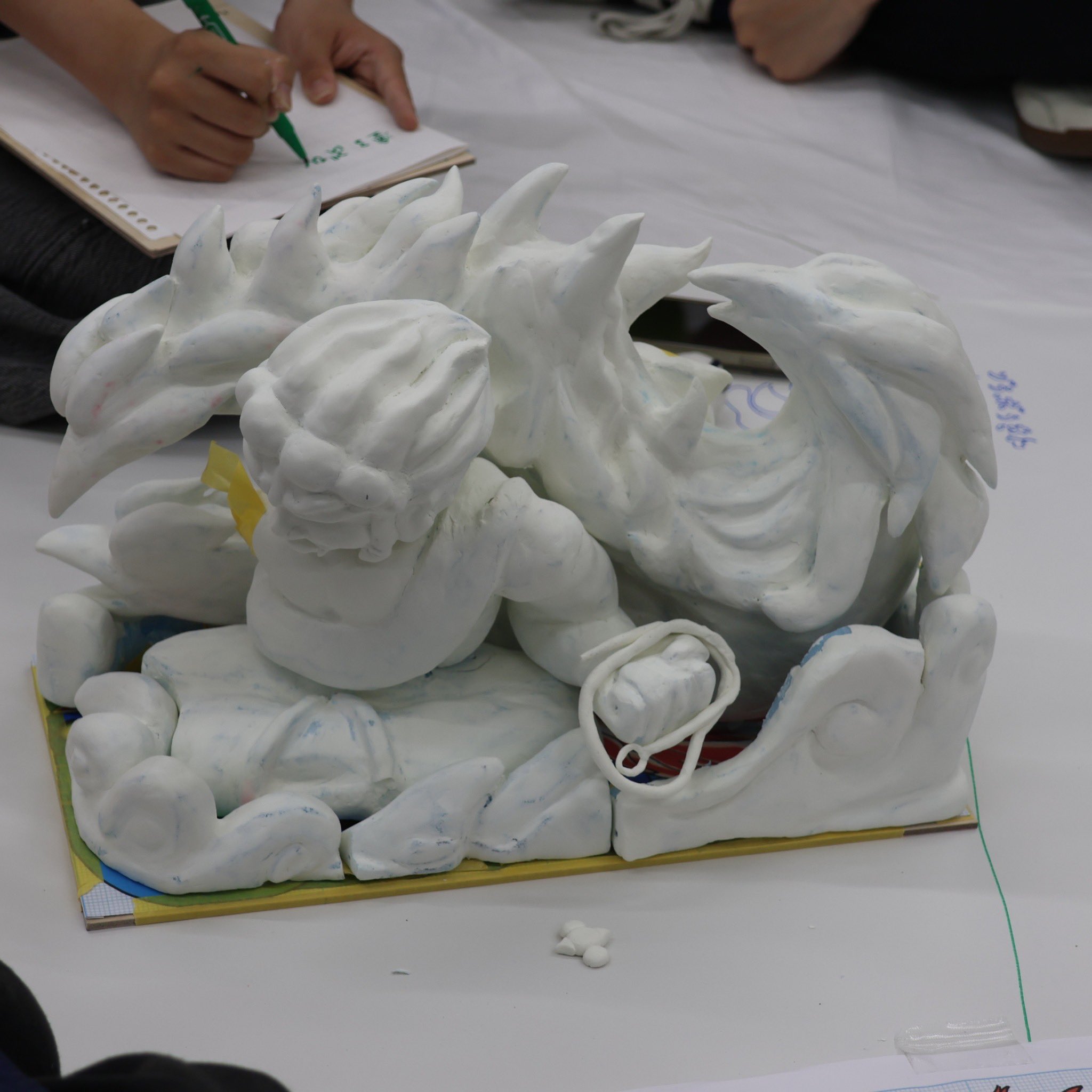

- 7月頃模型製作

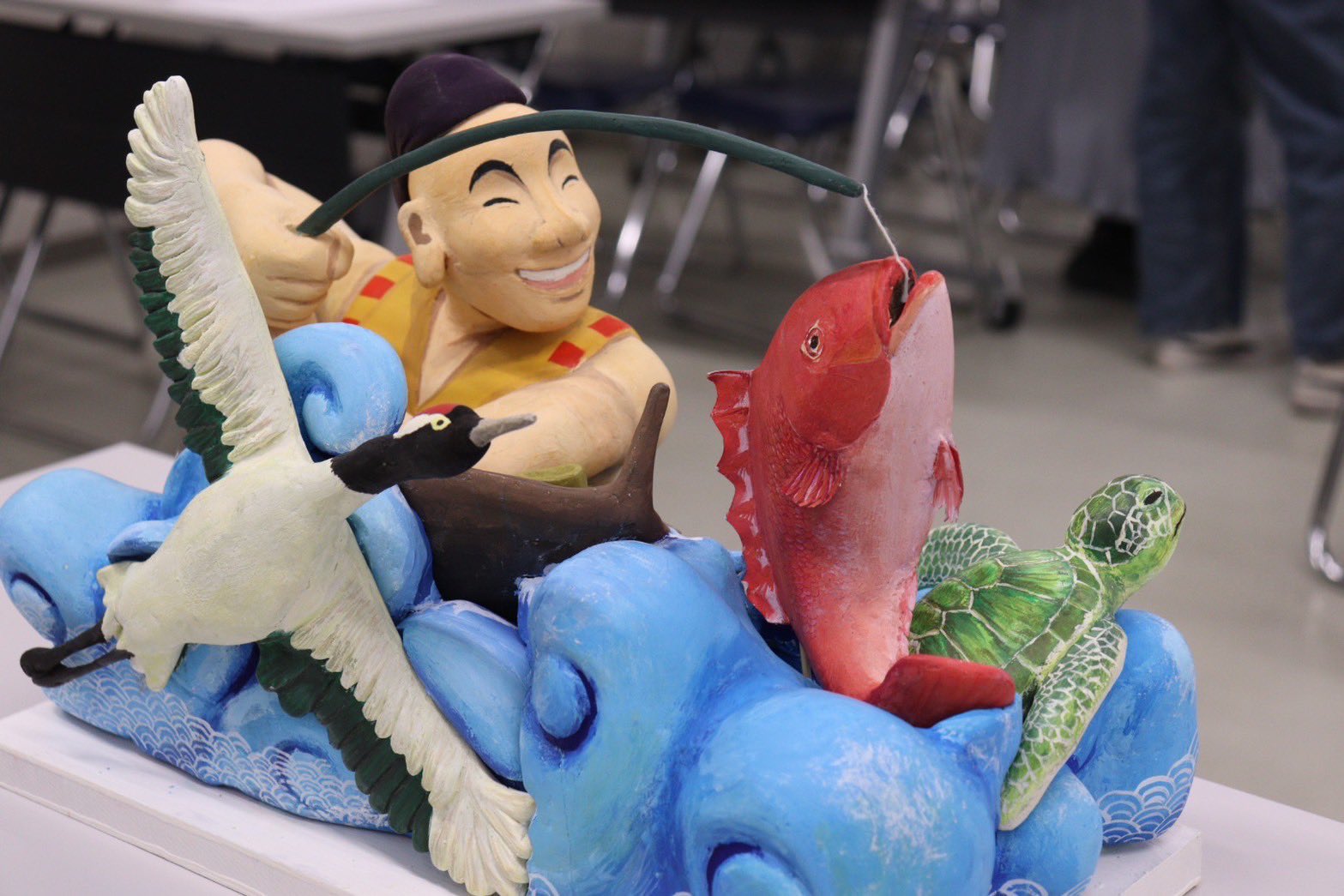

デザイン案が決まると、本制作に向けてスタイロや粘土を用いて1/10サイズの模型を作成し、改善点の洗い出しや修正を行います。

- 8-9月頃実物製作

ー骨組みー

模型製作が終わったら実物製作を開始します。まずは模型を元に軸となる木組みを行います。その後に2種類の針金で造形の大枠となるアウトラインを作ります。針金の内側に電球を設置したあと、グリッドという細かい針金でより繊細な形をつくっていきます。

ー和紙貼ー

骨組みに和紙を貼っていきます。

ー蝋入れ・着彩ー

蝋を湯煎して溶かして、着彩する前の白い和紙に筆で乗せていきます。蝋で和紙に紋様を描いておくことで、紙の繊維に蝋が染み込んで光が綺麗に通ったり、絵の具を弾くのでその部分だけ色を抜いたりすることができます。また、絵の具による着彩と墨入れを行います。

子ども提灯の製作

粟田学区の夏祭り「白川子どもまつり」(毎年8月第1日曜日開催)にて子どもたち向けにワークショップを開催し、子ども提灯の絵を子どもたちに描いてもらいます。その絵を用いて、学生たちが子ども提灯へと仕立てます。

- 10月

粟田祭1日目台車への設置

御出祭・神賑行事で参道に展示大学で製作した新作の大燈呂を地域交流施設あわたへ運び台車の上に設置、子ども提灯は神社の参道に設置され、御出祭・神賑行事当日を迎えます。

- 10月

粟田祭2日目夜渡神事にて巡行地域交流施設あわたにて祈願を行った後、夜渡神事にて巡行します。毎年製作するオリジナルTシャツを着用し、黄色い法被を羽織り、木札を下げ、安全な巡行に努めます。

- 11月頃解体

祭の終了後に、神事を行い、役目を終えた大燈呂2、3基が解体されます。

- 祭後翌年まで収納展示

東急ホテル東山の正面(三条通)と中庭にあるショーウィンドウにて、翌年の祭まで収納展示されます。

大燈呂ができるまで